走進日本島之館探尋隱匿基督徒

從歷史脈絡去梳理,1549年沙勿略的足跡點燃平戶港,生月島成為福音初啼之地;1637年島原之亂的血火卻將信徒推入長達236年的暗室,形成「潛伏切支丹」群體。直到1873年禁教令解除,生月島的信徒才走出幽暗的歷史甬道,重新沐浴在教堂的彩窗光暈下。然而,當巴黎的神父踏上生月島,那些在黑夜中獨自守護信仰火種的信徒們,卻因兩百多年孤絕的傳承,衍生出獨特儀軌,與正統教義格格不入。

博物館的影像資料裡,交織著重見天日的釋然與身分撕裂的茫然。這份「被發現」的陣痛,是信仰堅韌的另類註腳,這種連續性在世界宗教史上都屬罕見。

博物館的影像資料裡,交織著重見天日的釋然與身分撕裂的茫然。這份「被發現」的陣痛,是信仰堅韌的另類註腳,這種連續性在世界宗教史上都屬罕見。

博物館的故事與藏品

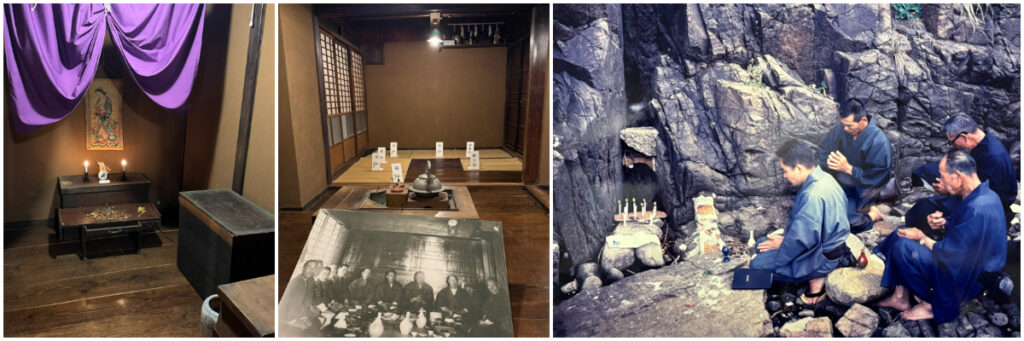

從平戶島穿過一條非常悅目的藍色鐵橋-生月大橋,就是生月町博物館的所在地。生月大橋是一座連接平戶島和生月島兩島的橋樑,博物館的核心展覽聚焦三方面:一是江戶時代的隱藏信仰器物(如瑪利亞觀音像),二是明治初期信徒回歸天主教的文獻,三是講述當時生月島作為捕鯨部落的歷史。

平戶市生月町博物館不同於長崎市的大浦天主教堂紀念館,生月町作為信仰活性傳承地,其展品多來自當地家庭捐贈,例如用貝殼偽裝的聖像、刻有十字紋的和服腰帶。這些文物帶著使用痕跡,比官方史料更有溫度。

推開博物館厚重的木門,彷彿跌入一個信仰在絕境中求生的祕境。昏黃的燈光下,一尊觀音像低眉垂目,慈祥寧靜。然而細看,衣袂的微妙褶皺間,竟隱約勾勒出瑪利亞懷抱耶穌的輪廓,這是「瑪利亞觀音」。十六世紀,當傳教士被驅逐、十字架被焚毀,生月島的信徒將信仰的種子深埋,裹上神道與佛教的外衣。瑪利亞被藏於佛龕,玫瑰經幻化為日式數珠的捻動,基督的聖體聖血,化作一杯清茶與粗糙米餅的聖餐。信仰並未滅亡,它只是學會了屏息,在監視的縫隙間,如地火般悄然奔湧。

當代的挑戰與文化使命

生月町的現狀與矛盾,一方面被列為世界遺產「長崎隱藏基督徒相關遺產」的組成部分,另一方面卻面臨年輕人口流失導致的信仰傳承危機。博物館的當代使命,不僅是保存歷史,更是協助社區維持文化認同。

步出博物館,生月島的海風依然鹹澀。真正的信仰,從不因逼迫而消失,它只會沉入生命的深處,在至暗處積蓄力量,直至衝破磐石,重見天日。

總結來說,平戶市生月町博物館(島之館)是探索日本江戶時代基督教迫害歷史,特別是「隱匿基督徒」這一獨特信仰團體及其在生月島長達250年秘密傳承的信仰、組織、文化與抗爭史的最重要博物館。它透過大量珍貴的實物、文獻和場景復原,生動地再現了這段充滿苦難與堅韌的歷史,是理解日本宗教史、東西文化交流與衝突、以及人類精神力量不可或缺的場所。

離開博物館,一路向西北方前行,就是生月島最西瑞的大碆鼻燈塔(おおばなはな),(IMG9380)這裡紀念江戶初期(1609年)在此被處決的26名天主教徒(史稱「生月大殉教」)。燈塔前方盡頭面向韓國釜山,(IMG9389)是長崎縣最西端的燈塔,也是日本本土西側的重要航海標誌。

註:「大碆」指巨大的礁石群,「鼻」在日文中意為突出的海岬,形象描述其險峻地勢。

文:旅遊博仕