角聲23週年感恩慶典 主恩滿滿

基督教角聲佈道23週年感恩籌款餐會,於5月9日舉行。餐會以敬拜讚美開始,由「角聲使團」主領,接著由「角聲」全球分會總幹事周簡艷珍姊妹分享過去一年《號角》月刊和「角聲」的各項事工,並展望香港「角聲」未來的發展方向。

開拓佈道新領域

今年餐會的主題是「策略聯盟.開拓佈道新領域」,我們希望與教會、弟兄姊妹及機構連結,致力推動更多以社區為本的關懷工作,尤其是旺角通菜街(女人街)的坊眾及商販。我們計劃與殯葬服務機構「完美句號」、「愛百合」合作,起始點是舉辦生死教育及哀傷輔導講座或工作坊,期望以打造全人關懷中心為長遠目標。我們亦會與不同專業範疇的弟兄姊妹合作,為教會及社區提供有意義的學習體驗,讓參加者在過程中體驗耶穌的愛。例如舉辦基督徒見證製作工作坊、福音微電影製作班、水彩畫班及花藝訓練班等。

創辦人分享異象

遠道從紐約前來出席餐會的「角聲」創辦人勞伯祥牧師,在會中分享了「角聲」的異象。勞牧師指出:「拓展」是福音大使命的重要特質,人們常以為拓展需要遠見、資金與才能,但他重新詮釋:把「遠見」轉為「異象」,「經濟」為「信心」,「才能」則需要「奉獻」。

他說:「異象是拓展最關鍵的因素。角聲佈道團的異象是牧養圈外的羊。」回憶創立之初,他分享道:「1982年我為機構命名為『角聲佈道團』,當時的想法很簡單,就是在街頭派單張、舉辦佈道會、領人歸主。」他借用紐約唐人街一家書局的角落放張桌子,由書室員工代接電話,自己則走上街頭傳福音。

有一次,海外神學院的院長因病無法出席芝加哥夏令會,邀請他代為講道。這次經歷讓他印象深刻:「當時神呼召我開始角聲的事工,但當我開始牧養社區裡的羊時,我感到孤單。那時我心中浮現出《約翰福音》十章 16 節的經文:『我另外有羊,不是這圈裏的;我必須領他們來。』這成為我極深的領會。」他進一步闡釋:「佈道不僅是傳福音,更包含牧養。從那時起,我重新定義角聲的異象。我認為牧養是一種尋找,而真正的尋找並不是主動去接觸對方,而是在你接觸他們之後,當他們願意主動來找你,那才是真正的尋找。接觸雖易,但要讓對方願意回應,才是牧養的開始。」他強調:「餵養不是我有什麼,而是對方需要什麼。教會不是存在於社區中,而是為社區而存在。」並以《號角》月刊為例,說明三十多年來始終堅持「為讀者而寫,而非展現文采或抒發己見」。

異象推動了角聲事工從紐約擴展至多倫多、南北加州、德州甚至香港。這些發展是由當地信徒主動邀請角聲進入,而非勞牧師主動拓展。他強調:「自1992年起推動各地分會設立,2002年回到紐約,回應日益增長的需要。我78歲,仍不感疲倦,因為我有異象。」

信心也同樣重要。他說:「真正的發展不取決於金錢,而是信心——一種『不敢不信』的心。」例如在建立兒童之家時,初期預算僅兩千元,後來增至六千元時壓力倍增,但董事會堅持:「我們憑信心行事,不宣傳、不募款,一切交託主手。」他補充:「若神能供應六千元,也能供應六萬元。」如今角聲每月奉獻收入已遠超初期預算,單是紐約角聲的基本開支,每月便需至少三十六萬元。

即使在2020年疫情期間,角聲仍快速拓展。總會以250萬美元購置80畝的「生命莊園」服事教會,並在布碌崙設立福音中心。他於70歲時籌設「角聲宣教士學院」,旨在培育新一代工人。原定課程四年,後縮短為八個月,畢業即進入工場服事。他強調年輕化的需要,「希望高中畢業後、大學前,學生能投入4至8個月接受訓練」此外,他也關注華人家長教養孩子時的挑戰:「很多家長教養孩子感到無力。」因此學院計劃提供三週密集課程,讓學生前往香港或中國,由導師一對四輔導,幫助未信主的家長接觸信仰,信主者則可參訪宣教工場。

最後,他指出策略聯盟也不可或缺:「角聲擁有資源與空間,能與其他機構合作。目前已有 11 間教會使用我們的場地,我們也協助設立街頭禱告站。」他總結:「異象、信心、奉獻,加上策略聯盟,是推動事工持續前行的四個關鍵。盼望這些原則能成為眾弟兄姊妹的幫助與激勵。」

23週年慶是一個感恩的里程碑。我們深信「角聲」必定繼續靠主恩典向著標竿前進,也請大家繼續記念與支持。在此感謝所有出席及支持餐會的教會、機構、弟兄姊妹與讀者們。「角聲」感恩有您們!

周太展望香港角聲未來的發展方向

周太展望香港角聲未來的發展方向

會上舉行第二屆「了解少年心」徵文比賽頒奬禮,左起:冠軍得奬者馬梓澄、周太、評判張豐校長、亞軍得奬者李若嵐和季軍得奬者鍾紫韻。

會上舉行第二屆「了解少年心」徵文比賽頒奬禮,左起:冠軍得奬者馬梓澄、周太、評判張豐校長、亞軍得奬者李若嵐和季軍得奬者鍾紫韻。

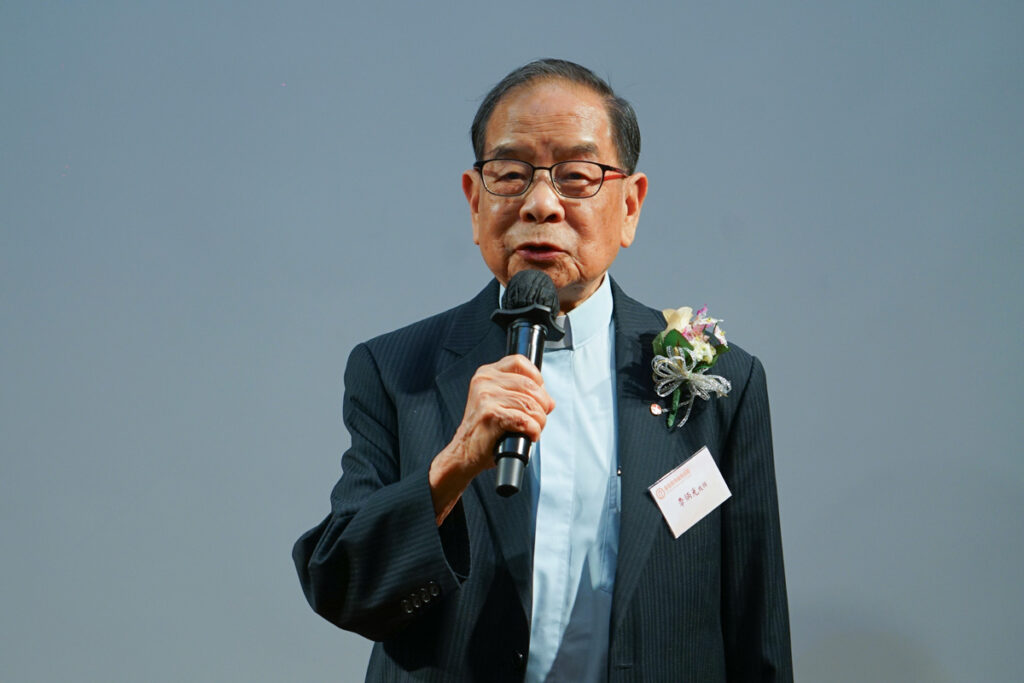

李炳光牧師為角聲事工祈禱

李炳光牧師為角聲事工祈禱

曾維州傳道為奉獻祈禱

曾維州傳道為奉獻祈禱

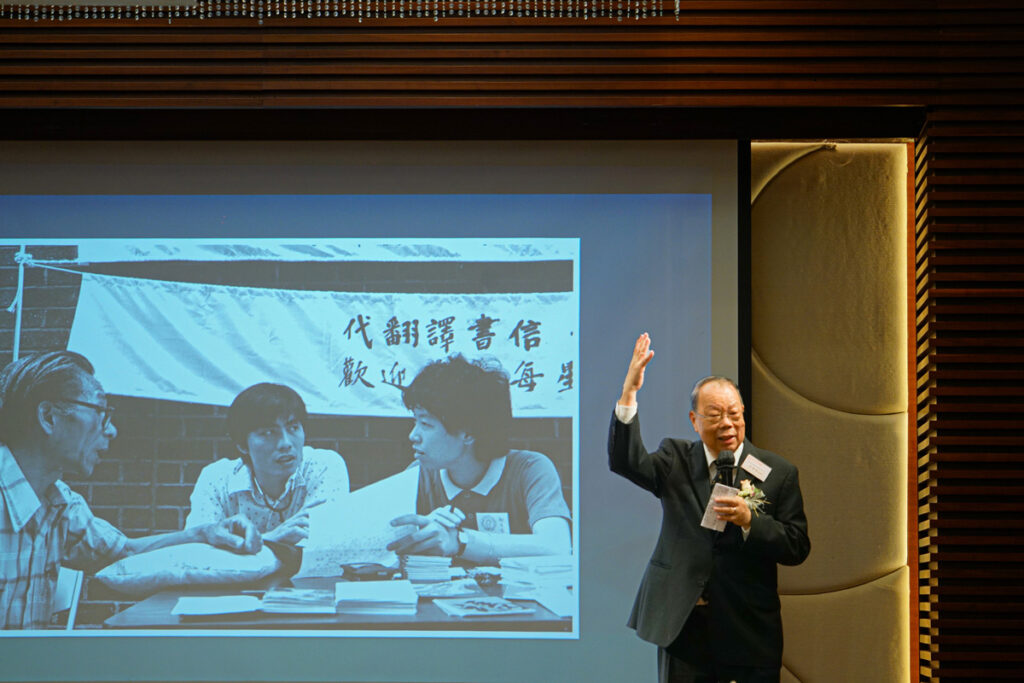

勞牧師說角聲的異象是牧養圈外的羊

勞牧師說角聲的異象是牧養圈外的羊

「角聲使團」主領敬拜讚美

「角聲使團」主領敬拜讚美

「頌聲使團」分享福音粵曲

抽奬環節由勞師母負責抽奬:感謝香港聖經公會及鴻福堂贊助抽奬禮物

角聲的事工是由一群弟兄姊妹圶紐約唐人街一間書局開始的

文:編輯部